ACCUEIL

» PUBLICATIONS

» ANCIENS NUMEROS

» Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018

» Articles de ce numéro

AN = La postmodernité au prisme du roman francophone.

Yves Romuald Dissy-Dissy,

Université Omar Bongo,

Département de Lettres Modernes,

Centre de Recherche et d’Etude sur le Langage et les Langues (CRELL),

Centre d’Etude et de Recherche sur l’Imaginaire et la Mémoire (CERLIM),

Gabon

Définie par Lyotard comme « l’incrédulité à l’égard des métarécits » (Lyotard, 1985, 7), la postmodernité est un concept bien fort nomade qui jouit d’une fortune définitionnelle mâtinée d’une certaine confusion. Le problème n’est pas que ce concept fasse recette tant en sciences humaines et sociales, en philosophie qu’en littérature ; mais il réside dans les usages assez libéralisés dont il fait l’objet. Si dans les autres disciplines la transhumance du concept de postmodernité donne une satisfaction proportionnée, en littérature cette évidence, qui semble bien partagée (vu sa prétention à l’universalisme), peut devenir ce que Bachelard désigne « obstacle substantialiste » (Bachelard, 2011, 117) [1] par le fait même que le chercheur cesse d’interroger sa pertinence, son efficacité opératoire dans tel ou tel autre contexte. En effet, en Occident, lieu d’origine du concept, la postmodernité ne gagne pas à l’unanimité la bienveillance des chercheurs en littérature ; en Afrique, la notion fait presque l’objet d’un travail d’orfèvre : le chercheur semble être réduit au bricolage théorique et méthodologique, aux opérations d’accommodement qui nient parfois (ou sont dans le déni de) l’existence d’une historicité (encore mal campée : la chronologie de l’histoire africaine contient encore beaucoup de blancs), et même des anthropologies – conceptualisation de l’homme en tant que « conscience inévitablement socialisée » (Aron/Foucault, 2007,17) – complexes africaines qui peuvent fragiliser les assises théoriques de la postmodernité (ou du postmodernisme).

A ce titre, notre hypothèse de travail consiste moins à faire le procès de « dé-légitimation » de la postmodernité, qu’à susciter la veille, la prudence du chercheur quant à son importation et son application sur le corpus littéraire africain, bien trop ambigu parce que soumis aux soubresauts de l’Histoire et d’un contexte socio-anthropologique plus indocile qu’il n’y paraît à l’offre épistémique occidentale. Au bout du silence de Laurent Owondo (Owondo, 2002) nous paraît, de ce point de vue, une œuvre intéressante tant par son potentiel formel que par sa capacité à questionner la (post)modernité. Nous examinerons, dans le cadre d’une lecture rhétorique et argumentative (Meyer, 2001, 225) [2], les raisons de résistance des propositions romanesques à l’idéologie postmoderne. Pour mieux faire apparaître l’insécurité de celle-ci dans le roman examiné, et partant dans certaines œuvres de la littérature africaine, nous questionnerons sa rhétorique et sa réception, tant dans son idéologie que dans sa transposition en littérature.

1. Les raisons d’une insécurité

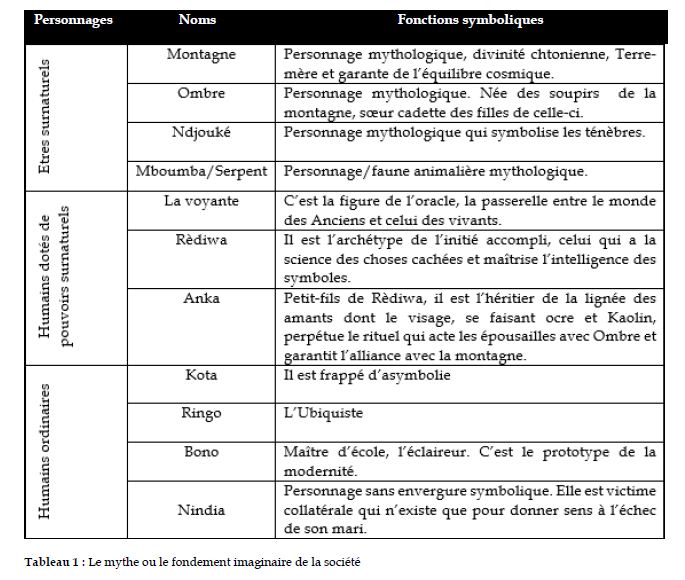

1.1. Prégnance du métarécit

Le roman de Laurent Owondo offre un sol bien fragile au paradigme de postmodernité (ou postmodernisme). Alors que celle-ci est l’expression d’une méfiance à l’égard des métarécits, Au bout du silence donne à lire un décorum, sinon une écologie du sacré qui structure l’intelligence de l’ensemble du récit. Le mythe y joue un rôle central. Mais avant d’en mesurer l’ampleur, il importe d’en proposer une définition. Mircéa Eliade estime que « le mythe relate la gesta des Etres Surnaturels et la manifestation de leurs puissances sacrées, [qu’] il devient le modèle exemplaire de toutes activités humaines significatives » (M. Eliade, 1963, 16) [3]. Vu dans ce sens, on peut dire que le mythe raconte(rait) toujours la généalogie d’un rituel instaurateur du sens symbolique de l’ordre social. C’est du moins ce que semble vérifier l’univers romanesque de Laurent Owondo qui donne à lire trois catégories du réel. Dans la première figurent les êtres surnaturels, c’est le siège du sacré : le réel est fait de symboles. Dans la seconde, règnent les hommes dotés de pouvoirs surnaturels, c’est la catégorie des êtres intermédiaires. Dans la troisième, l’accent est mis sur des êtres ordinaires, des hommes simples. Le tableau ci-dessous nous permet de bien visualiser l’ordre social et la structuration du réel tels qu’ils sont énoncés dans ce mythe généalogique :

Ce tableau nous révèle la structure de causalité sociale dans l’univers romanesque de Laurent Owondo. En mettant en évidence les différents paliers constitutifs de l’organisation sociale dans Au bout du silence, le mythe que construit Laurent Owondo s’érige en une véritable institution. Dans le premier palier, la catégorie du sacré, nous avons des personnages à caractère mythologique, instances dispensatrices de la cohérence cosmique (« Montagne », « Ombre ») et du chaos (« Ndjouké », « Mboumba »). Dans le second palier, se trouvent des personnages intermédiaires, médiateurs et garants de la perpétuation du rituel, de la relation verticale entre les hommes ordinaires et les êtres surnaturels. Le dernier palier, celui des hommes ordinaires, est le lieu d’observation et d’effectuation de la norme ou de la médiation du scénario mythique. Un questionnement plus poussé de la fonction symbolique des personnages permet de mieux comprendre cette médiation.

La montagne. Elle est assurément l’Etre Surnaturel supérieur : c’est la Terre-mère, la divinité qui institue le rite religieux, facteur de la socialisation. La permanence du mythe assure l’harmonie cosmique. La fin du mythe, en l’occurrence l’absence des amants susceptibles de pérenniser l’alliance avec la montagne, est source de confusion, de l’anomie.

Ombre. Il s’agit, dans le récit, de la plus jeune des divinités féminines, la dernière-née des filles de la montagne. Née des soupirs de cette dernière, elle doit, à l’instar de ses sœurs aînées, trouver l’amant dont le regard enivré d’ocre et de kaolin mettrait fin à son errance. Tout comme son élu Anka, sa vie n’a pas de sens sans le rituel qui acte les épousailles. Elle peut symboliser le mal, lorsque, telle une amante éconduite, dans « la tête de ceux qui refusaient son étreinte, [elle] mettait des dissonances » (p. 17) [4]. Son étreinte avec l’amant symbolise la régénérescence, la légitimation de la pensée mythique. A ce titre, elle est le symbole du bien.

Ndjouké, l’Ogresse. C’est une figure ambivalente : c’est un monstre féminin, assimilée à la mort (p. 118-119). Elle fait figure de passerelle entre le bien et le mal, l’ignorance et la connaissance, l’état de profane et celui d’initié. Ogresse, cette figure est allégoriquement l’évidence occidentale qui fait obstruction à la connaissance des réalités cachées. Ce personnage est certes un obstacle à la perpétuation de la pensée mythique – car c’est « elle qui prêtait [au peuple] ces visages avares » (p. 21) –, mais elle est cette figure nocturne essentielle qui fait poindre la clarté au bout du tunnel emprunté par l’homme qui se fait offrande en osant affronter les certitudes aveugles. C’est en quelque sorte ce chemin escarpé qui conduit à la connaissance véritable, en l’occurrence celle qu’offre le sacré.

Le Serpent, Mboumba. Il s’agit d’une divinité des eaux. C’est elle qui est derrière les pêches fructueuses de Kota (p. 77). Serpent magnifique, Mboumba qui peut rendre féconde est aussi jugée irascible et jalouse par Nindia qui la soupçonne d’être responsable de sa stérilité. C’est pourquoi, « Nindia, précise le narrateur, la suppliait de lui rendre sa fécondité » (p. 85).

La voyante au miroir. Elle incarne la figure de l’oracle, celle d’une sorcière bienveillante. C’est elle qui est garante du pouvoir mystique. Elle décrypte tous les symboles, est en contact avec le monde des morts et sert d’intermédiaire entre les mânes tutélaires auxquels elle prête allégeance et les vivants qui viennent quérir guérison ou désensorcellement : c’est la voyante qui délivre Anka de l’emprise mortifère de Ndjouké. C’est elle qui rappelle aux hommes l’intérêt de croire à leur propre mythologie, de ne pas offenser les ancêtres. Lorsque le narrateur souffle au lecteur que « ce que [Kota et Nindia] ne savaient pas et que la voyante au miroir n’avait pas dit, c’est que l’enfant en se levant avait seulement pris son parti de ne plus rien exiger. Puisque Tat’ était parti sans lui donner ses yeux, rien, se dit-il, n’avait plus d’importance » (p. 54), il veut faire entendre que la voyante, telle une prêtresse, maîtrise les arcanes de la science des Anciens.

Rèdiwa, l’aïeul. Il est le véritable garant de la pensée sacrée, des rituels ordonnançant les énoncés de la science des Anciens. C’est ce qui fait de lui le détenteur du secret des masques. D’ailleurs, les insistances de son petit-fils Anka, « Tat’ donne-moi tes yeux », attestent qu’il est bien la bibliothèque du savoir ancestral.

Anka. Son nom signifie le seul parce qu’il est enfant unique. Mais il est symboliquement le seul, l’amant élu, apte à perpétuer le scénario mythique. Tout le récit repose sur son parcours initiatique. C’est en effet à l’âge symbolique, en l’occurrence l’« âge où les masques livrent leurs secrets » (p. 117), qu’il acquiert les ressorts de la rationalité du sacré, laquelle lui confère une compétence sémantique et encyclopédique susceptible de saisir le monde dans sa complexité. Il y a manifestement, à travers la trajectoire socio-anthropologique d’Anka, un regressus ad uterum, c’est-à-dire un « retour à l’origine », dans la mesure où, nous dit Mircéa Eliade, il « y a proprement re-naissance mystique, d’ordre spirituel, autrement dit accès à un mode nouveau d’existence (comportant maturité sexuelle, participation au sacré et à la culture ; bref, « ouverture à l’Esprit » » (op. cit., p. 103). D’ailleurs, lorsqu’Anka révèle à son père qu’il a désormais « l’âge où les masques livrent leurs secrets », ce dernier l’appelle par son vrai nom, le nom sacré qui atteste qu’il est la réincarnation de l’aïeul et des mânes.

Kota. C’est un homme ordinaire car il est incapable de comprendre les énoncés symboliques et le monde qu’ils structurent. C’est un handicap qui le prive de sa stature d’homme pleinement viril, après la mort de son père Rèdiwa. Ayant le visage rendu avare par Ndjouké, il est incapable de perpétuer les rituels ancestraux. C’est pourquoi toute sa vie n’est que chaos et confusion. D’ailleurs, cette inaptitude à saisir l’intelligence des symboles constitue l’une des raisons qui expliquent l’infidélité de son épouse Nindia.

Le maître Bono. Il est l’archétype de la rationalité occidentale sous ses aspects tyranniques, voire hégémonisants. C’est la figure du civilisateur, du colon, si ce n’est son avatar. C’est l’un des obstacles majeurs de l’accès à la science des Anciens, car il est la cause de la perte des repères traditionnels. A travers la narrativisation de l’échec du maître Bono qui ne ménage pas d’efforts à fidéliser Anka à son école, Owondo susurre l’ajournement des illusions émancipatrices.

Ringo. Il s’agit d’un personnage qui brille par son excentricité. Le portrait que le narrateur en dresse est assez révélateur : « Il se faisait appeler Ringo l’Américain depuis qu’il avait découvert, de l’autre côté des collines, la maison de la technicouleur, comme il le disait. Il se croyait au ZIOUWESSA, Ringo. Il mâchait tout le temps le chewing-gum, prenait des airs de fierté pas possible dans son chapeau, sa chemise, son pantalon et ses chaussures complètement cow-boy » (p. 110). Pire que celle de Kota, frappé d’asymbolie, la condition socio-anthropologique de Ringo est confuse. C’est un individu culturellement amputé, un schizoïde. Il cristallise deux figures de la subjectivité postmoderne. La première est celle prônée par Lipovetsky qui estime que l’« individu post-moderne est déstabilisé, [qu’]il est en quelque sorte ubiquiste » » (1983, 47). La deuxième est celle défendue par Maffesoli, qui revendique un sujet en proie au « tribalisme postmoderne » (2010, 51) [5]. La postmodernité sous ces deux formes de subjectivité est pourfendue par l’œuvre de Laurent Owondo en ce qu’elle donne à lire en Ringo, ubiquiste et adepte du néo-tribalisme, un être désaxé gagné par les éblouissements de la culture impérialiste des sociétés post-industrielles dont Petite Venise – espace hétérotopique, lieu où s’actualise la mosaïque tribale – est le schème. Le mode d’être d’un tel personnage ne peut se traduire que par l’expression oxymoronique de Joseph Tonda, « vivre ailleurs et chez soi » (2015, 119).

Nindia. C’est un personnage figurant. Son statut d’être féminin permet de lire la condition de la femme dans l’univers traditionnel. On peut la regarder comme la femme qui échoue socialement, parce qu’elle a brisé les liens conjugaux en devenant infidèle à son époux. Mais on peut aussi la regarder comme la victime collatérale des égarements d’un mari dont la rupture avec l’institution traditionnelle lui a interdit les joies d’une seconde maternité.

La lecture du statut symbolique des personnages dans le tableau ci-dessus nous permet de comprendre qu’Anka, en recourant au rituel, désapprend à voir le Réel avec les œillères ou la rationalité occidentales. Par ses épousailles avec Ombre, il accède à la science secrète des Anciens qui lui permet de voir les choses cachées. Son parcours se résout donc à un don de soi, à une offrande corporelle qui l’éveille à un savoir supérieur et inédit, tout comme un peintre qui est surpris par son propre tableau. Comme le dirait Merleau-Ponty à ce propos, c’est « en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture » (1964, 16.) L’acte de « désapprendre à voir » chez Anka implique donc une vision retorse du monde et invite à l’appréhension d’un monde pictural(isé), grâce au corps dont le geste épistémique procède de l’expérience culturelle, elle-même informée par une rationalité mythique propre. Considérés ainsi comme « des discours de vérité, des croyances qui doivent être reçues comme vraies » (Godelier, 2015, 145), le mythe, par sa forte symbolisation lisible à travers les déboires de Kota, les frasques de Nindia et les divagations de Ringo, d’une part, de Rèdiwa et Anka, d’autre part, atteste non seulement la prégnance, mais également la précellence du métarécit traditionnel dans la justification de la construction imaginaire, voire éthique (Lecourt, 1996) de la société narrativisée par Laurent Owondo.

1.2. Intelligence du social

Il y a une scénographie (Maingueneau, 2014, 129) [6] de l’intelligence de la socialité dans bien d’œuvres africaines, lesquelles se défendent des transpositions paradigmatiques qui pourraient être simplistes à maints égards. Au bout du silence résiste à ce type de réflexe, car il donne à lire une certaine manière de structurer le réel et exprime un sens du social bien spécifique. En effet, avant de céder aux arguties il est important de rappeler que tout énoncé est performatif. De ce fait, l’énoncé littéraire peut être considéré comme une symbolisation (production des signes en vue de faire sens) des questionnements liés à son être-au-monde, son environnement et à l’Histoire. C’est assurément ce que le narrateur du roman d’Owondo fait dans l’extrait ci-dessous où il relate ce qu’il advint du village d’Anka, après la mort de son grand-père : « Il dit qu’elle était belle, l’œuvre des chenilles ce jour-là. Leur monstrueux vrombissement faisait écho à sa propre furie. La machine s’ébranlait de toute sa masse. Elle avançait puis reculait pour mieux éventrer. Ce n’était pas la case en terre battue qui s’effondrait, c’était Rèdiwa qui mourait pour de bon » (p. 60).

Il apparaît assez clairement dans cet extrait que la mort de la figure tutélaire, Rèdiwa, symbolise la destruction du modèle traditionnel au profit du modèle moderne. « chenille », « monstrueux vrombissement », « machine » sont des isotopies connotées de la modernité, en ce qu’elles renvoient au triomphe de l’expansion des sociétés occidentales sur celles de l’Afrique. Ce phénomène qui traduit la défaite de l’ordre traditionnel, la fin du mythe qu’incarne au demeurant Rèdiwa, est responsable de l’anomie qui procédera de l’émergence de nouvelles formes d’individuation signalées plus haut. S’il est vrai que cette défiance à l’égard du capitalisme triomphant fait bon écho au postmodernisme lyotardien, il ne paraît pas pertinent de les confondre ou d’emprunter le raccourci de la transposition. En effet, dans le contexte occidental, il s’agit de faire échec à la puissance hégémonique des récits de légitimation, au rang desquels le mythe, selon Lyotard, au profit d’une pluralisation du sens ou d’une baroquisation du monde (Maffesoli, 1990). La raison n’est plus de ce fait instauratrice d’un ordre préétabli. Elle est en proie à l’hétérogénéité, voire à la complexité du réel. En revanche, dans le contexte africain, du moins tel qu’il s’énonce dans Au bout du silence, cette complexité est consubstantielle à la rationalité africaine qui puise sa vitalité dans le Mythos. Faut-il encore rappeler la porosité de la frontière entre le monde mythique et le monde dit réel ? Les épopées, les contes, en somme, tout le patrimoine culturel de bien des sociétés de tradition orale est irrigué par un métarécit (comme nous le verrons dans le deuxième axe de ce texte, la société occidentale n’en réchappe pas). C’est pourquoi la mort de l’aïeul Rèdiwa est métaphoriquement appréhendée comme l’effondrement du mythe, principe organisateur de la cohérence du sens, de la cohésion sociale : le déguerpissement, la dislocation de la famille de Kota, l’inadaptation d’Anka à l’école sont l’illustration poignante de la raison d’être de la pensée mythique en contexte africain. Il est donc plus facile de comprendre le cynisme d’Anka que le narrateur dépeint, par la diatypose (Barcy, 1992, 247) [7], avec une bienveillance qui dévoile malicieusement l’imposture, sinon la difficulté d’une postulation du (post)moderne et de toute l’imagerie qu’elle porte.

Cette résistance au concept de postmodernité n’est pas l’apanage que d’Au bout du silence de Laurent Owondo. En effet, à la lecture de bien d’œuvres littéraires africaines, en l’occurrence celles de l’espace francophone : Les tambours de la mémoire (Diop, 1990, 74) [8], Le cavalier et son ombre (Diop, 1999), y compris celles des écrivains de la migritude, rend difficile, sauf si l’on se livre à des acrobaties et accommodements théoriques bien sophistiqués, l’intégration de certains auteurs dans le panthéon des postmodernistes. Cela est d’autant plus vérifiable que dans plusieurs romans, l’Afrique, même sous un aspect fantomatique (Sony, 1995, 11) [9], murmure ses récits, instille son phrasé dans la langue française. Si, comme le souligne Kazi-Tani (1995, 249) [10], à propos des Soleils des indépendances de Kourouma, l’intelligibilité de la langue française est le fait du dialogue entre le français académique et l’imaginaire malinké. Dans Le lys et le flamboyant d’Henri Lopès, il y a un métatexte, un métarécit qui éclaire la narration. Ce métarécit est soit une figure tutélaire ou emblématique, en l’occurrence Aimé Césaire (Lopès, 1997, 209 & 215) [11], soit une référence au personnage métis, notamment à la dame à la peau sapotille qui, comme André du Chercheur d’Afriques (Lopès, 1990, 97) [12] et bien d’autres personnages métis, se lance à « la recherche d’un père mythique » (Lopès, op. cit., 215) [13].

Papa Samba Diop n’est pas indifférent à la manière dont se dessine l’articulation entre le texte francophone et l’horizon anthropologique africain. Il dit ce qui suit : « sur un mode moins iconoclaste, d’autres auteurs migrants, Gaston-Paul Effa (Quand le ciel se retire ou Cheval-Roi), Senouvo Zinsou (Le médicament) ou encore Tierno Monénembo (Pelourinho), déterritorialisent le roman en le situant en Aquitaine ou dans le bocage normand, en Allemagne ou au Brésil, sans pour autant renoncer au fonds anthropologique du Cameroun, du Togo ou de la Guinée. Et la même remarque vaut lorsqu’il s’agit de la ville de Strasbourg chez Fatou Diome (Le ventre de l’Atlantique), de Paris – ses quartiers ou sa région – dans l’œuvre de Daniel Biyaoula (L’impasse, Agonies) ou celle de Calixthe Beyala (Le petit prince de Belleville, Maman a un amant, par exemple). Il en va de même de l’Amérique du nord dans Dossier classé d’Henri Lopès pourtant fortement inspiré de Beto na beto de Mambou Aimée Gnali. La voix de ces écrivains n’est plus repliée sur l’espace africain, mais elle en garde le timbre et les accents d’origine » (2011, 69-70).

L’analyse de ce théoricien de la littérature francophone montre clairement que, malgré le caractère migrant et les stratégies de brouillage des écrivains francophones, il y a cette espèce de regressus ad uterum, cette conscience de l’origine que l’on retrouve aussi dans Au bout du silence. Il y a donc une pensée du social, tout au moins d’un état de la socialité consubstantielle à la pensée mythique, dans le roman d’Owondo. Elle est consubstantielle à la pensée mythique. Etant perçue comme un idéal mythologique ou comme une institution, la société est à regarder tel un tout cohérent, un métarécit et même une science de l’organisation qui justifie et explique la norme, ou un certain idéal du vivre ensemble. C’est pour cette raison que la (post)modernité est en situation d’insécurité. C’est dans cette même optique que Perelman signalait : « chaque société possède des institutions et prévoit des cérémonies favorisant la communication sociale, le culte des héros et des sages qui constituent les modèles reconnus, la transmission, par l’éducation des enfants et des adultes, des valeurs approuvées » (2012, 239). En effet, tout comme dans la littérature occidentale, le texte littéraire africain – et même les textes constitutifs des littératures anglophone ou hispanophone – rend compte d’une certaine conscience de l’histoire, voire d’une expérience humaine du sens. Cela revient à considérer que l’écrivain africain en général, par la littérature, fait montre d’une compétence rhétorique (expertise avérée des lois et conduites discursives) qui témoigne, même symboliquement, d’une certaine intelligence du social.

2. La postmodernité et sa réception problématique

2.1. Imbroglio méthodologique : question de méthode

L’hypothèse d’une poétique postmoderne dans la littérature africaine est à soutenir avec beaucoup de réserve, ce d’autant plus qu’il s’agit pour l’analyste ou le théoricien de cette littérature de s’approprier, au risque de certaines déconvenues méthodologiques, les outils d’un système philosophique occidental en disjonction avec les réalités socio-anthropologiques africaines. La raison de cette réserve repose sur un malentendu méthodologique que l’on peut lire sous trois angles : l’histoire, le du cadre théorique et le bouillonnement socio-culturel post-persuasion (Plantin, 2016, 159) [14] de mai 68 (Fontaine, 1969, 1, 14 & 15) [15].

Sur le plan historique, l’hypothèse de travail de Lyotard est assez claire. Il dit ce qui suit : « notre hypothèse de travail est que le savoir change de statut en même temps que les sociétés entrent dans l’âge dit post-industriel et les cultures dans l’âge dit postmoderne » (op. cit., 11). Le diagnostic posé par Lyotard, tout comme Nietzsche avant lui, est discriminatoire. Cela est encore évident pour l’Afrique dont les sociétés sont, pour reprendre l’expression de Balandier dans sa préface à L’Afrique ambiguë, « en essai de développement » (2007, I). L’hypothèse de Lyotard révèle le grand malentendu qui caractérise la réception critique de son œuvre par les littérateurs africains qui postulent le postmoderne comme paradigme esthétique des littératures africaines. Il faut, en effet, se poser deux questions essentielles. Elles peuvent se formuler ainsi : les sociétés africaines sont-elles entrées dans l’âge post-industriel ? Leurs cultures sont-elles entrées dans l’âge postmoderne ? La réponse à la première question est loin d’être satisfaisante, car une bonne partie de l’Afrique n’est toujours pas industrialisée. La seconde question ne permet pas non plus de réponse positive. Lyotard exclut l’Afrique (noire) de son programme, comme Hegel naguère (1965, 247) [16]. Il est donc prudent de s’attarder sur ces aspects, avant de procéder aux ajustements théoriques. Si l’Occident se fie moins à ses Lumières et cesse de croire aux récits d’autorité et à ceux qui les légifèrent, l’Afrique s’accroche encore à son histoire qu’elle continue de questionner.

Sous un angle méthodologique, la pertinence d’une investigation du postmoderne dans le corpus littéraire africain pose question. En effet, la postmodernité (ou le postmodernisme) tient sur une pétition de principe : la défiance pour les métalangages. A ce titre elle s’inscrit dans un cadre théorique bien précis, en l’occurrence le nihilisme dont Nietzsche est la figure de proue en philosophie. Pour celui-ci, voilà en quoi consiste le nihilisme : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se dévaluent. » (Nietzsche, 1997, 33). Avant Lyotard et les postmodernistes, qui professent leur « incrédulité à l’égard des métarécits », Nietzsche faisait du nihilisme l’édifice de l’« incrédulité à l’égard de la métaphysique » (op. cit., p. 37). Le postmodernisme lyotardien, celui qui recherche les instabilités (op. cit., p. 88) produit des concepts opératoires : l’« hyper-individualisme », le « relativisme », l’« hétérogénéité », la « paralogie », la « performativité ». Or, ce qui incommode ici, c’est l’hypothèse d’une postmodernité littéraire dont ce cadre et son modèle théorique sont étrangement inféodés à la philosophie et dont les concepts opératoires se réclament de la poétique, elle-même tributaire des théories (post-)structuralistes (A. Giddens, 1994, 155) [17]. L’imbroglio méthodologique est dû à une obsession pour l’analogie, devenue un réflexe chez de nombreux critiques littéraires africains.

2.2. Le démon de l’analogie

Il y a manifestement un tempérament heuristique qui s’apparente, selon un terme de Lévi-Strauss, à celui du « bricoleur » [18] (1962, 32-33), à une forfaiture méthodologique assez loin des réflexes de l’ingénieur. En effet, dans une opération d’analogie ou un transfert axiologique quelquefois paresseux des concepts de poétique (hybridité, simulacre, intertextualité, mise en abîme, hétérogénéité, polyphonie, surcodage, autoreprésentation, métafiction, parodie, ironie, etc.), la démarche des critiques littéraires consiste à légitimer le fait postmoderne. Or, le problème avec l’usage analogique des concepts, c’est la friabilité, voire l’usure sémantique auxquels cette pratique expose. C’est du moins ce que relèvent C. Perelman et L. Olbrechts-Tyteca dans leur Traité de l’argumentation : « tout usage analogique ou métaphorique d’une notion l’obscurcit. En effet, pour qu’il y ait usage analogique, il faut que la notion soit appliquée à un domaine autre que son champ normal d’application et cet usage ne peut donc pas être réglementé et précisé. Les usages futurs garderont, qu’on le veuille ou non, de cet usage analogique, une trace qui, n’étant pas nécessairement la même chez tous les usagers, ne peut que rendre la notion plus indéterminée » (2008, 184).

Ce que soulignent ces théoriciens de la nouvelle rhétorique ici, c’est la déperdition de l’efficacité conceptuelle d’une notion, au cours des différentes translations dont elle a fait l’objet. La postmodernité n’en réchappe pas. En réalité, ce que l’on nomme postmodernité littéraire en Occident n’est que la transposition heureuse d’un tempérament esthétique propre à ce que Nathalie Sarraute nomme « L’ère du soupçon ». Le soupçon, expression d’un certain « air du temps », avant et après mai 68, « force le romancier à s’acquitter de ce qui est […] « son obligation la plus profonde : découvrir la nouveauté » » (1956, 79). Le soupçon est générateur de beaux livres qui engendrent de langues étrangères car, comme l’aurait dit Proust, « sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, les contresens qu’on fait sont beaux » (1954, 297-298). Nous voyons que la littérature occidentale, en phase avec une philosophie du soupçon qui imprègne la quasi-totalité de ses œuvres, coïncide avec une rhétorique post-persuasive qui décolonise le lecteur. En admettant qu’il y ait une poétique postmoderne comme l’a d’ailleurs revendiqué Paterson dans Moments postmodernes dans le roman québécois (1990) [19], cette hypothèse n’aurait de pertinence que s’il s’agit précisément d’une poétique des valeurs, dont le « projet [est] d’identifier les valeurs qu’un texte affiche ouvertement » (Jouve, 2001, 11). A ce titre, il semble plus prudent de parler du postmoderne comme d’un « effet-valeur », parce qu’un écrivain formule implicitement des hypothèses d’évaluation dans ses œuvres, questionne le monde du texte et ses valeurs qu’il met en interaction avec celles d’un hors-texte. Or, l’offre théorique chez Paterson, en termes de poétique, se réduit à une légitimation paralogique. C’est d’ailleurs ce que nous allons observer, dans la section suivante, à travers l’usage de l’ironie, cette figure de rhétorique qui fait l’objet de l’enthousiasme, et même de la spéculation postmoderne.

2.3. L’ironie à l’épreuve de la spéculation postmoderne

L’idée d’une « ironie postmoderne » que défend Hanane Essaydi dans son article « Quelques aspects du postmodernisme littéraire dans le roman subsaharien francophone : Le pleurer-rire d’Henri Lopès » (2012, 29) [20] est fort discutable. Il s’agit d’une reprise, bien risquée et quelque peu manipulatoire, de la conception barthésienne de l’ironie à laquelle Pierre Schoentjes (2001, 285), à la fin de son essai, accole l’épithète « postmoderne ». En effet si Barthes ne parle pas explicitement de l’ironie postmoderne lorsqu’il dit que l’« ironie n’est rien d’autre que la question posée au langage par le langage » (1966, 74) [21], il souscrit néanmoins à l’idéologie ambiante de la déconstruction derridienne, elle-même déjà postmoderne et post-structuraliste (Derrida, 1967, 46) [22]. Or, l’ironie ne perd rien de sa dimension rhétorique : son énoncé est foncièrement paradoxal. D’ailleurs Schoentjes prend cette ironie dit postmoderne à revers lorsqu’il dit ce qui suit : « L’ironie est ce qui permet à l’individu d’ajuster constamment sa place dans le monde entre l’adhésion et la distanciation » (2015, 269). Dans l’extrait du roman d’Owondo, on peut observer et apprécier l’effort d’ajustement que le lecteur est invité à fournir pour déjouer la distance que l’asserteur (Maingueneau, 1994, 150), celui qui prend en charge l’énoncé ironique, met entre eux : « Petite Venise là, étalé devant lui, rien de plus que ce qu’il voyait : une terre coincée entre les collines et un vaste champ où les racines aériennes des palétuviers s’enchevêtraient au-dessus de l’étendue boueuse ; un quartier dans un creux, sans horizon […]. Petite Venise. Rien de plus que ce chœur de transistors, ce tintement d’ustensiles, ces huées, ces algarades, ces rires montant des arrière-salles où la bière et la sueur coulaient à flots sous les beuglements des haut-parleurs. Rien d’autre que le va-et-vient pressé entre le puits et les bicoques. […] Et toujours la nuée d’enfants courant pieds nus à l’heure où le soleil assis au milieu du ciel jouaient avec les morceaux de verre épars. Et toujours les chiens faméliques reniflant on ne sait quel trésor sur le soleil jonché de détritus et où montait, avec l’odeur de la boue, celle d’un cadavre en décomposition venant se mêler aux fumets des sauces » (p. 64-65).

Dans cette description minutieusement élaborée, l’hypotypose (Bacry, op. cit., 246), est sertie d’une ironie dont le scintillement éblouit le lecteur. L’ironie est, quoi qu’en disent les critiques littéraires de la postmodernité, résolument rhétorique. Il s’agit toujours de la mise en scène d’une contre-vérité qui procède, d’abord linguistiquement, du détournement d’un mot de son « sens propre et littéral » (Dumarsais, 1988, 156), puis, dans une échelle plus large, celle du discours, de la prise en compte des éléments constitutifs de l’environnement énonciatif sans lesquels l’énoncé ironique est inintelligible : « le ton de la voix, et plus encore la connaissance du mérite ou du démérite personnel de quelqu’un, de la façon de penser de celui qui parle, servent plus à faire connaître l’ironie que les paroles dont on se sert » (op. cit., 157). L’éloquence ironique ici consiste à faire de légères et subtiles entamures à une conception du monde importée de l’Occident et grossièrement transposée en Afrique.

Petite Venise est assurément une analogie sur fond ironique qui instruit le procès de la (post)modernité. L’usage analogique consiste à éprouver le sens littéral de la Venise italienne, par un détournement du sens contextuel. Cela confère à l’ironie, au diasyrme pour être plus précis (Molinié, 1992, 116) [23], l’efficacité d’un trope. Cette transposition a vocation à tourner en dérision un mimétisme plat de l’univers occidental par les Africains. L’opération analogique est donc rendue infructueuse, voire inappropriée car elle œuvre au gommage de la réalité d’un contexte africain chaotique. Mais la traîtrise de cette analogie est subrepticement révélée par l’ironie dont le jeu parodique de « décontextualisation et relocalisation » (Schoentjes, op. cit., p. 237) aggrave davantage la distance entre le savoir (vérité) dont le lecteur dispose sur la Venise italienne, et celui (contre-vérité) de la Petite Venise qu’il découvre à travers le regard railleur du narrateur d’Au bout du silence. Le récit anthropologique qui expose les structures de causalité de l’intelligence sociale d’une Afrique en proie à la modernisation est à considérer comme un idéologème (Bakhtine, 1978, 153), voire un philosophème dans la mesure où il décline une certaine conception du monde. Il donne accès à une compréhension des rapports sociaux, aux traditions discursives, aux modes d’acquisition et de transmission des savoirs. Aussi, tous ceux qui lui ont tourné le dos, comme c’est le cas dans le roman d’Owondo, ont perdu leurs repères. L’ironie, même affublée de l’étiquette postmoderne, est résolument rhétorique. Elle requiert du lecteur une connaissance du contexte, dont l’énoncé porte les marques et les indices susceptibles de la percevoir et de l’interpréter ; elle procède par manipulation sémantique de l’énoncé. Cela implique que les connaissances des positions de l’asserteur, en l’occurrence le narrateur d’Au bout du silence, constituent pour le lecteur un gage de compréhension de la stratégie argumentative de ce dernier, et par conséquent un motif suffisant pour engager une négociation avec lui. L’opération interprétative, quand même elle serait inflationniste et qu’elle aurait des velléités transgressives, exige donc du lecteur une sollicitation du contexte. Et la leçon de l’ironiste dans Au bout du silence consiste à légitimer la précellence du métarécit dans la structuration cognitive du réel chez le sujet africain.

Conclusion

Cette contribution n’a pas la prétention d’invalider la force opératoire du concept de postmodernité. Au contraire, elle montre les conditions de sa fortune tout en relevant, à partir d’Au bout du silence, un certain nombre de raisons qui expliquent pourquoi ce concept ne peut prospérer aussi bien dans l’œuvre étudiée que dans bien d’autres œuvres littéraires africaines. Cette lecture de la postmodernité est un appel à la veille, à la prudence dans la relation critique à laquelle se livre le chercheur qui investit le champ littéraire africain. Il est important que le critique « africaniste » s’émancipe, scientifiquement, de l’impérialisme de certaines théories en les éprouvant à l’aune des paradigmes régionaux ou locaux. Il ne s’agit pas ici de faire l’apologie d’un panafricanisme, encore moins d’un afrocentrisme scientifique, mais de veiller, comme le disait Ngal, à ne pas tomber dans « le piège tendu par le recours à l’universel. Il n’existe, en effet, de théorie scientifique que partielle et locale » (1994, 129) [24]. Toute œuvre littéraire étant porteur de sens, c’est avec le contexte qu’il faut l’interpréter. Prisonnière de sa propre mythologie, sa prétention à l’universalisme, la postmodernité est un paradigme en situation d’insécurité dans notre corpus, et même dans certaines œuvres africaines. Le recours au métarécit traditionnel est donc capital dans la conception du monde chez l’Africain, car il permet de répondre, du moins selon Owondo, à la question de savoir comment être soi-même tout en étant dans le monde. Selon Michel Meyer, le « but des rituels est d’importer la différence au sein du groupe, de mettre du sacré dans l’immanence de la vie quotidienne, sociale, économique et intellectuelle » (2005, 103). Autrement dit, par la médiation mythologique, disons mieux anthropologique, le sujet africain revendique subtilement une certaine manière d’appréhender le monde : le logos africain tel qu’il se manifeste dans le roman d’Owondo consiste, rhétoriquement, dans la réduction de la différence entre le sacré, où règne l’Etre-fondement et transcendantal, et le groupe que constitue l’ensemble d’êtres humains. Ainsi, par l’articulation du sacré avec de l’individu (ou chaque membre du groupe), le mythe, que l’on peut considérer ici comme le « substrat matériel des sociétés » (Mauss, 2006, 389), donne à lire une certaine morphologie de la vie sociale dans les sociétés africaines en passe d’industrialisation. La circulation du sens, la cohérence des actes politiques, la cohésion sociale et la réduction de la différence préjudiciable que le récit d’Owondo impute aux personnages tels que Ringo, Kota et le premier Anka garantissent non seulement l’autorité des métarécits mais également la fragilité d’une vision postmoderniste en contexte africain.

Bibliographie

1. Textes de fiction

Owondo Laurent, Au bout du silence, Paris, Hatier, 2002.

Diop Boubacar Boris, Les Tambours de la mémoire, Paris, L’Harmattan, 1990.

Diop Boubacar Boris, Le cavalier et son ombre, Abidjan, NEI, 1999.

Labou Tansi Sony, Le commencement des douleurs, Paris, Seuil, 1995.

Lopès Henri, Chercheur d’Afriques, Paris, seuil, 1990.

Lopès Henri, Le lys et le flamboyant, Paris, Seuil, 1997..

2. Essais et ouvrages divers

Aron Raimond, Foucault Michel, Dialogue, Analyse de François Bert, Paris, Lignes, 2007.

Bachelard Gaston, La formation de l’esprit scientifique, Paris, Vrin, 2011.

Bacry Patrick, Figures de style, Paris, Belin, 1992.

Bakhtine Mikhaïl, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, (1975 1e éd.), 1978.

Barthes Roland, Critique et vérité, Paris, Seuil, 1966.

Derrida Jacques, De la Grammatologie, Paris, Minuits, 1967.

Dumarsais, Des Tropes ou des différents sens, Paris, Flammarion, 1998.

Eliade Mircéa, Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963.

Giddens Anthony, Les Conséquences de la modernité, Paris, L’Harmattan, 1994.

Godelier Maurice, L’imaginé, l’imaginaire & le symbolique, Paris, CNRS EDITIONS, 2015.

Hegel G.W.F, La Raison dans l’Histoire. Introduction à la philosophie de l’Histoire, trad. Kostas Papaioannou, Paris, Plon, 1965.

Lipovetsky, Gilles, L’ère du vide. Essai sur l’individualisme contemporain, Paris, Gallimard, 1983.

Lévi-Strauss Claude, La Pensée sauvage, Paris, Plon, 1962.

Lyotard Jean-François, La condition postmoderne. Rapport sur le savoir, Paris, Minuit, 1979.

Maffesoli Michel, Au creux des apparences. Pour une éthique de l’esthétique, Paris, Plon, 1990.

Maffesoli Michel, Qui êtes-vous, Michel Maffesoli ? Entretiens avec Christophe Bourseiller, Paris, Bourin Editeur, 2010.

Maingueneau Dominique, Discours et analyse du discours. Une introduction, Paris, Armand Colin, 2014.

Maingueneau Dominique, L’énonciation en linguistique française, Paris, Hachette, 1994.

Mauss Marcel, Sociologie et anthropologie, Paris, Puf, 2006.

Merleau-Ponty Maurice, L’œil et l’esprit, Paris, Gallimard, 1964.

Meyer Michel, Comment penser la réalité ?, Paris, Puf, 2005.

Meyer Michel, Langage et littérature, Paris, PUF, 2001.

Molinié Georges, Dictionnaire de rhétorique, Paris, Librairie Générale Française, 1992.

Nietzsche Friedrich, Le Nihilisme européen. Introduction et traduction par Angèle Kremer-Marietti, Paris, Kimé, 1997.

Nora-Alexandra Kazi-Tani, Roman africain de langue française au carrefour de l’écrit et de l’oral (Afrique noire et Maghreb), Paris, L’Harmattan, 1995.

Paterson Janet M., Moments postmoderne dans le roman québécois, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 1990.

Perelman Chaïm, Olbrecht-Tyteca, Lucie, Traité de l’argumentation. La Nouvelle rhétorique, préface de Michel Meyer, Bruxelles, 2008.

Perelman Chaïm, Rhétoriques, avant-propos de Michel Meyer, Bruxelles, Edition de l’Université de Bruxelles, 2012.

Plantin Christian, Dictionnaire de l’argumentation. Une introduction aux études d’argumentation, Lyon, ENS Editions, 2016.

Proust Marcel, Contre Sainte-Beuve, Paris, Gallimard, 1954.

Schoentjes Pierre, La poétique de l’ironie, Paris, Seuil, 2001.

Schoentjes Pierre, Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, Paris, Wildproject, 2015.

Tonda Joseph, L’impérialisme postcolonial. Critique de la société des éblouissements, Paris, Karthala, 2015.

3. Articles

Diop Papa samba, « Ecriture et sens du social : les romanciers francophones actuels sont-ils des romanciers du réel ? », in Bisanswa (J.K), Kasereka (K.) (Dir.), Dire le social dans le roman francophone contemporain, Paris, Honoré Champion, 2011, p. 53-86.

Hanane Essaydi, « Quelques aspects du postmodernisme littéraire dans le roman africain subsaharien francophone : Le Pleurer rire d’Henri Lopès », in Adama Coulibaly, Philip Amangoua Atcha, Roger Tro Deho, (Dir.), Le postmodernisme dans le roman africain. Formes, enjeux et perspectives, Paris, L’Harmattan, « Critiques Littéraires », 2012.

Mbembe Achille, « Ecrire l’Afrique à partir d’une faille », in Politique africaine. Intellectuels africains, n°51, octobre 1993.

4. Webographie

Fontaine André, « 1968 a été marquée par une contestation générale des valeurs et des pouvoirs établis », in https://www.monde-diplomatique.fr/1968/06/MICHAUD/28423,

Pour citer cet article :

Romuald Dissy Dissy, « La postmodernité au prisme du roman francophone. L’insécurité du concept dans Au bout du silence de Laurent Owondo », Revue Oudjat en Ligne, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Librevillle, du 14 au 15 juin 2018.

ISBN : 978-2-912603-95-1.

[1] Il s’agit d’un des obstacles épistémologiques identifiés par Bachelard.

[2] Pour Michel Meyer, la fiction littéraire, comme les autres formes d’expression langagière, est dotée de propriétés argumentatives ; elle est de ce fait le lieu d’une interaction (ou négociation) entre écrivain et lecteur. C’est pourquoi il parle de « fiction argumentative ».

[3] Le mythe est généalogique en ce qu’il est justification de l’institution sacro-religieuse de la société et du comportement humain, sous tous ses aspects.

[4] Dans la suite du texte, ce référencement de page renvoie à Au bout du silence de Laurent Owondo, Paris, Hatier/CEDA, 2002.

[5] Le tribalisme postmoderne, dans la perspective de Maffesoli, rond avec le sentiment d’appartenance à une communauté, perçue ici comme fondement du lien social ou du vivre ensemble. Elle fait au contraire la promotion des identités polymorphes, émancipées de la conception contractuelle des rapports sociaux que célébrait le tribalisme archaïque. Il y a donc exacerbation de l’individualisme et Ringo en est l’exemple.

[6] L’emploi du concept de scénographie que Maingueneau définit comme « une mise en scène particulière du langage » nous permet de soutenir l’hypothèse que bien des œuvres du corpus littéraire africain francophone (et même anglophone) sont soucieuses de traduire, par la singularité des pratiques langagières des écrivains, un certain sens du social.

[7] La diatypose est une variété de la description. Il s’agit précisément de la description d’une scène animée, d’une action vive en vue de créer un effet de réel.

[8] A travers le personnage de Fadel Sarr, auquel le récit confère un statut de restaurateur de l’histoire, Diop redonne au métarécit sa puissance, en termes de principe organisateur de cohérence, en mythifiant un personnage historique, Aline Sitoé Diatta sous le nom de Johanna Simentho pour en faire un modèle d’exemplarité (cf. Mamadou Diouf, Histoire du Sénégal, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001).

[9] Le titre de ce roman est porteur d’un programme d’explication du chaos africain. Le récit est construit comme un mythe cosmogonique dont la visée consiste à dire les raisons de la catastrophe de l’Afrique. Il répond à la question de savoir pourquoi et comment le continent, dont Hondo-Noote est l’archétype, est devenu le « vrai trou du cul du monde »

[10] « Dans Les soleils des indépendances, le français académique est constamment rajeuni par une coloration idiomatique ; des emprunts lexicaux, des tournures syntaxiques inhabituelles, la présence de catachrèses de la littérature orale malinké donnent à la langue d’écriture une extraordinaire saveur ».

[11] « Un grand nègre, Césaire ! Faut lire Le cahier et Le discours. Surtout Le discours ». Il s’agit des textes fondateurs de la pensée intellectuelle de la Négritude.

[12] André est un personnage métis qui, comme un archéologue, recherche ses origines, un père mythique, le docteur Leclerc, qu’il ne trouvera pas. Mais, il découvre à travers les récits à caractère étiologique les linéaments d’une Afrique profonde et méconnue qui éclairent aussi bien l’Africain identitairement égaré que l’Européen narcissique [cf. évocation du « mythe des Bamanans » (p. 97) et la justification anthroponymique des colons (p. 228-229) contenus dans « Les Carnets de voyages » de son père].

[13] Le métis est un motif prégnant dans bien des œuvres d’Henri Lopès. Dans ce passage de Le lys et le flamboyant, le métis questionne son identité, son histoire. L’enquête, comme d’ailleurs dans Dossier classé (2002), est le procédé de réalisation de soi, une quête sinon un parcours quasi-initiatique.

[14] La post-persuasion ressortit à la rhétorique postmoderne, car elle fait appel à de nouvelles modalités argumentatives. En effet, en se détournant des visées traditionnelles et prosélytiques de la persuasion dont le but est de convertir ou de coloniser les esprits, la post-persuasion fait du dissensus un promoteur de vitalité sociale. Elle est à ce titre la condition du postmoderne parce qu’elle fait l’éloge d’une rhétorique agonistique (allusion à l’agôn, la joute ou l’interaction).

[15] André Fontaine dresse, dans Le Monde diplomatique, un tableau général du bouillonnement socio-politique et culturel de 1968 dans le monde. Sous un titre bien révélateur, « 1968 a été marquée par une contestation générale des valeurs et des pouvoirs établis » ; cf. https://www.monde-diplomatique.fr/1968/06/MICHAUD/28423. L’article d’André Fontaine donne à lire l’incandescence des sociétés du monde entier, deux décennies après la seconde guerre mondiale. Il y accorde un intérêt à Mai 68 en France où des étudiants, sous l’impulsion d’un Daniel Cohn-Bendit alors étudiant à Nanterre, bravent l’autorité pour avoir porté atteinte aux franchises universitaires. Cette effervescence n’a eu qu’un seul but : mettre en branle une certaine vision orthodoxe de la société française, sous toutes ses formes.

[16] Hegel, avant Lyotard, accable sévèrement l’Afrique noire. Pour lui, l’Afrique vit « dans un état de barbarie et de sauvagerie qui l’empêche encore de faire partie intégrante de la civilisation. […] L’Afrique, aussi loin que remonte l’histoire, est restée fermée, sans lien avec le reste du monde ; c’est le pays de l’or, replié sur lui-même, le pays de l’enfance qui au-delà du jour de l’histoire consciente, est ensevelie dans la couleur noir de la nuit ».

[17] Anthony Giddens, dans Les conséquences de la modernité, estime que la postmodernité est héritière de la pensée post-structuraliste.

[18] Le bricoleur et l’ingénieur sont deux terminologies que nous utilisons, à la suite de Lévi-Strauss, pour caractériser deux modes d’exercice de la recherche : le bricoleur qui manie les signes, il est, à l’instar de l’esthète un faiseur de miracles. L’ingénieur est très habile dans le maniement des concepts : il est méthodique, a un projet qu’il mène à son terme.

[19] En s’appuyant sur un corpus de cinq romans québécois, Janet M. Paterson met au jour des pratiques langagières qui font écho au discours postmoderne tel que postulé par Lyotard. Les analyses ne manquent pas d’intérêt, car elles sont fructueuses, d’un point de vue poétique et plus précisément, une poétique des valeurs postmodernes. Quant à une poétique de la postmodernité, nous émettrions quelques réserves à son application au texte littéraire. Et pour cause : il y a pas d’adéquation entre cadre conceptuel (poétique post-structuraliste) et cadre théorique (postmodernité lyotardienne). Cependant, la possibilité d’une poétique postmoderne du roman québécois n’est soutenable qu’à la condition que le contexte, par les mécanismes socio-anthropologique et historique, devient lui-même l’épistémè qui vérifie le paradigme de la postmodernité. Cette condition est remplie, car nous sommes en contexte post-industriel.

[20] Hanane Essaydi écrit : « Henri Lopès pratique ainsi une ironie postmoderne, puisque celle-ci sert, non seulement à tourner en dérision une situation saugrenue ou un personnage fantasque, mais elle sert également à interroger et/ou à dé-construire les principes et les techniques de la création romanesque africaine ». Ce que l’auteur de cette citation dit sur l’ironie est un truisme. En effet, l’ironie est fondamentalement un simulacre de vérité. Cependant, même si son auteur s’évertue à contrefaire la réalité, en brouillant et déjouant les procédures de représentation et de communication, il pique, par le mordant de son énoncé, la curiosité de son destinataire auquel il souffle les indices de compréhension de son message. S’il y a une ironie postmoderne, elle existe donc avant la lettre.

[21] Barthes souligne ici l’émancipation du langage des préoccupations téléologiques, des herméneutiques transcendantales. Avec Barthes, l’esthétique littéraire sur fond d’ironie devient une science de l’écriture, c’est-à-dire une « grammatologie » derridienne. En effet, le langage qui se questionne lui-même chez Barthes traduit le mouvement circulaire du sens, l’acte de jouissance qui s’opère à travers l’ironie, ce « signifiant du signifiant ». La note suivante revient sur le sens même de cette expression derridienne.

[22] Dans De la grammatologie, l’expression « signifiant du signifiant » résume la science de l’écriture et le projet derridien qui consiste à évacuer toute idée de primarité (essence originelle), de vision eschatologique ou téléologique de la vérité ou du sens. Le concept de « différance » que Derrida reprends dans plusieurs essais : De la grammatologie, 1967, L’écriture et la différence, 1967, Les marges, 1972, Points de suspension, 1992, rend bien compte de la pensée déconstructionniste en ce que « l’entreprise de déconstruction est toujours d’une certaine manière emportée par son travail ». La « différance », c’est l’imprésentable, c’est ce qui actualise non seulement la fêlure de la structure, mais également les atermoiements du sens. Il y a donc une sacralisation du signifiant dans l’expression « signifiant du signifiant », une autocélébration du langage que Roland Barthes, post-structuraliste en osmose avec la déconstruction, trouve dans l’ironie.

[23] Le diasyrme est une variété de l’ironie qui consiste en un faux-éloge pour impliciter une critique féroce.

[24] A ce propos, Ngal souscrit au point de vue de Thomas S. Kuhn (La structure des révolutions scientifiques, Paris, Flammarion, 2008, p. 239). Celui-ci pense qu’un paradigme, n’est pertinent que parce qu’il est reconnaissable et localisable dans l’usage qu’en font les « membres d’un groupe donné ». En cela, le paradigme suppose donc une théorie scientifique partiellement légitime.

ACCUEIL » PUBLICATIONS » ANCIENS NUMEROS » Les post- et les anthropologies en Afrique. Du dialogue sud/nord, numéro 2, volume 1, janvier 2019. Actes du colloque international de Libreville, du 14 au 15 juin 2018 » Articles de ce numéro

AN = La postmodernité au prisme du roman francophone.Yves Romuald Dissy-Dissy, A ce titre, notre hypothèse de travail consiste moins à faire le procès de « dé-légitimation » de la postmodernité, qu’à susciter la veille, la prudence du chercheur quant à son importation et son application sur le corpus littéraire africain, bien trop ambigu parce que soumis aux soubresauts de l’Histoire et d’un contexte socio-anthropologique plus indocile qu’il n’y paraît à l’offre épistémique occidentale. Au bout du silence de Laurent Owondo (Owondo, 2002) nous paraît, de ce point de vue, une œuvre intéressante tant par son potentiel formel que par sa capacité à questionner la (post)modernité. Nous examinerons, dans le cadre d’une lecture rhétorique et argumentative (Meyer, 2001, 225) [2], les raisons de résistance des propositions romanesques à l’idéologie postmoderne. Pour mieux faire apparaître l’insécurité de celle-ci dans le roman examiné, et partant dans certaines œuvres de la littérature africaine, nous questionnerons sa rhétorique et sa réception, tant dans son idéologie que dans sa transposition en littérature.

1.1. Prégnance du métarécit

Ce tableau nous révèle la structure de causalité sociale dans l’univers romanesque de Laurent Owondo. En mettant en évidence les différents paliers constitutifs de l’organisation sociale dans Au bout du silence, le mythe que construit Laurent Owondo s’érige en une véritable institution. Dans le premier palier, la catégorie du sacré, nous avons des personnages à caractère mythologique, instances dispensatrices de la cohérence cosmique (« Montagne », « Ombre ») et du chaos (« Ndjouké », « Mboumba »). Dans le second palier, se trouvent des personnages intermédiaires, médiateurs et garants de la perpétuation du rituel, de la relation verticale entre les hommes ordinaires et les êtres surnaturels. Le dernier palier, celui des hommes ordinaires, est le lieu d’observation et d’effectuation de la norme ou de la médiation du scénario mythique. Un questionnement plus poussé de la fonction symbolique des personnages permet de mieux comprendre cette médiation. La montagne. Elle est assurément l’Etre Surnaturel supérieur : c’est la Terre-mère, la divinité qui institue le rite religieux, facteur de la socialisation. La permanence du mythe assure l’harmonie cosmique. La fin du mythe, en l’occurrence l’absence des amants susceptibles de pérenniser l’alliance avec la montagne, est source de confusion, de l’anomie. Ombre. Il s’agit, dans le récit, de la plus jeune des divinités féminines, la dernière-née des filles de la montagne. Née des soupirs de cette dernière, elle doit, à l’instar de ses sœurs aînées, trouver l’amant dont le regard enivré d’ocre et de kaolin mettrait fin à son errance. Tout comme son élu Anka, sa vie n’a pas de sens sans le rituel qui acte les épousailles. Elle peut symboliser le mal, lorsque, telle une amante éconduite, dans « la tête de ceux qui refusaient son étreinte, [elle] mettait des dissonances » (p. 17) [4]. Son étreinte avec l’amant symbolise la régénérescence, la légitimation de la pensée mythique. A ce titre, elle est le symbole du bien. Ndjouké, l’Ogresse. C’est une figure ambivalente : c’est un monstre féminin, assimilée à la mort (p. 118-119). Elle fait figure de passerelle entre le bien et le mal, l’ignorance et la connaissance, l’état de profane et celui d’initié. Ogresse, cette figure est allégoriquement l’évidence occidentale qui fait obstruction à la connaissance des réalités cachées. Ce personnage est certes un obstacle à la perpétuation de la pensée mythique – car c’est « elle qui prêtait [au peuple] ces visages avares » (p. 21) –, mais elle est cette figure nocturne essentielle qui fait poindre la clarté au bout du tunnel emprunté par l’homme qui se fait offrande en osant affronter les certitudes aveugles. C’est en quelque sorte ce chemin escarpé qui conduit à la connaissance véritable, en l’occurrence celle qu’offre le sacré. Le Serpent, Mboumba. Il s’agit d’une divinité des eaux. C’est elle qui est derrière les pêches fructueuses de Kota (p. 77). Serpent magnifique, Mboumba qui peut rendre féconde est aussi jugée irascible et jalouse par Nindia qui la soupçonne d’être responsable de sa stérilité. C’est pourquoi, « Nindia, précise le narrateur, la suppliait de lui rendre sa fécondité » (p. 85). La voyante au miroir. Elle incarne la figure de l’oracle, celle d’une sorcière bienveillante. C’est elle qui est garante du pouvoir mystique. Elle décrypte tous les symboles, est en contact avec le monde des morts et sert d’intermédiaire entre les mânes tutélaires auxquels elle prête allégeance et les vivants qui viennent quérir guérison ou désensorcellement : c’est la voyante qui délivre Anka de l’emprise mortifère de Ndjouké. C’est elle qui rappelle aux hommes l’intérêt de croire à leur propre mythologie, de ne pas offenser les ancêtres. Lorsque le narrateur souffle au lecteur que « ce que [Kota et Nindia] ne savaient pas et que la voyante au miroir n’avait pas dit, c’est que l’enfant en se levant avait seulement pris son parti de ne plus rien exiger. Puisque Tat’ était parti sans lui donner ses yeux, rien, se dit-il, n’avait plus d’importance » (p. 54), il veut faire entendre que la voyante, telle une prêtresse, maîtrise les arcanes de la science des Anciens. Rèdiwa, l’aïeul. Il est le véritable garant de la pensée sacrée, des rituels ordonnançant les énoncés de la science des Anciens. C’est ce qui fait de lui le détenteur du secret des masques. D’ailleurs, les insistances de son petit-fils Anka, « Tat’ donne-moi tes yeux », attestent qu’il est bien la bibliothèque du savoir ancestral. Anka. Son nom signifie le seul parce qu’il est enfant unique. Mais il est symboliquement le seul, l’amant élu, apte à perpétuer le scénario mythique. Tout le récit repose sur son parcours initiatique. C’est en effet à l’âge symbolique, en l’occurrence l’« âge où les masques livrent leurs secrets » (p. 117), qu’il acquiert les ressorts de la rationalité du sacré, laquelle lui confère une compétence sémantique et encyclopédique susceptible de saisir le monde dans sa complexité. Il y a manifestement, à travers la trajectoire socio-anthropologique d’Anka, un regressus ad uterum, c’est-à-dire un « retour à l’origine », dans la mesure où, nous dit Mircéa Eliade, il « y a proprement re-naissance mystique, d’ordre spirituel, autrement dit accès à un mode nouveau d’existence (comportant maturité sexuelle, participation au sacré et à la culture ; bref, « ouverture à l’Esprit » » (op. cit., p. 103). D’ailleurs, lorsqu’Anka révèle à son père qu’il a désormais « l’âge où les masques livrent leurs secrets », ce dernier l’appelle par son vrai nom, le nom sacré qui atteste qu’il est la réincarnation de l’aïeul et des mânes. Kota. C’est un homme ordinaire car il est incapable de comprendre les énoncés symboliques et le monde qu’ils structurent. C’est un handicap qui le prive de sa stature d’homme pleinement viril, après la mort de son père Rèdiwa. Ayant le visage rendu avare par Ndjouké, il est incapable de perpétuer les rituels ancestraux. C’est pourquoi toute sa vie n’est que chaos et confusion. D’ailleurs, cette inaptitude à saisir l’intelligence des symboles constitue l’une des raisons qui expliquent l’infidélité de son épouse Nindia. Le maître Bono. Il est l’archétype de la rationalité occidentale sous ses aspects tyranniques, voire hégémonisants. C’est la figure du civilisateur, du colon, si ce n’est son avatar. C’est l’un des obstacles majeurs de l’accès à la science des Anciens, car il est la cause de la perte des repères traditionnels. A travers la narrativisation de l’échec du maître Bono qui ne ménage pas d’efforts à fidéliser Anka à son école, Owondo susurre l’ajournement des illusions émancipatrices. Ringo. Il s’agit d’un personnage qui brille par son excentricité. Le portrait que le narrateur en dresse est assez révélateur : « Il se faisait appeler Ringo l’Américain depuis qu’il avait découvert, de l’autre côté des collines, la maison de la technicouleur, comme il le disait. Il se croyait au ZIOUWESSA, Ringo. Il mâchait tout le temps le chewing-gum, prenait des airs de fierté pas possible dans son chapeau, sa chemise, son pantalon et ses chaussures complètement cow-boy » (p. 110). Pire que celle de Kota, frappé d’asymbolie, la condition socio-anthropologique de Ringo est confuse. C’est un individu culturellement amputé, un schizoïde. Il cristallise deux figures de la subjectivité postmoderne. La première est celle prônée par Lipovetsky qui estime que l’« individu post-moderne est déstabilisé, [qu’]il est en quelque sorte ubiquiste » » (1983, 47). La deuxième est celle défendue par Maffesoli, qui revendique un sujet en proie au « tribalisme postmoderne » (2010, 51) [5]. La postmodernité sous ces deux formes de subjectivité est pourfendue par l’œuvre de Laurent Owondo en ce qu’elle donne à lire en Ringo, ubiquiste et adepte du néo-tribalisme, un être désaxé gagné par les éblouissements de la culture impérialiste des sociétés post-industrielles dont Petite Venise – espace hétérotopique, lieu où s’actualise la mosaïque tribale – est le schème. Le mode d’être d’un tel personnage ne peut se traduire que par l’expression oxymoronique de Joseph Tonda, « vivre ailleurs et chez soi » (2015, 119). Nindia. C’est un personnage figurant. Son statut d’être féminin permet de lire la condition de la femme dans l’univers traditionnel. On peut la regarder comme la femme qui échoue socialement, parce qu’elle a brisé les liens conjugaux en devenant infidèle à son époux. Mais on peut aussi la regarder comme la victime collatérale des égarements d’un mari dont la rupture avec l’institution traditionnelle lui a interdit les joies d’une seconde maternité. La lecture du statut symbolique des personnages dans le tableau ci-dessus nous permet de comprendre qu’Anka, en recourant au rituel, désapprend à voir le Réel avec les œillères ou la rationalité occidentales. Par ses épousailles avec Ombre, il accède à la science secrète des Anciens qui lui permet de voir les choses cachées. Son parcours se résout donc à un don de soi, à une offrande corporelle qui l’éveille à un savoir supérieur et inédit, tout comme un peintre qui est surpris par son propre tableau. Comme le dirait Merleau-Ponty à ce propos, c’est « en prêtant son corps au monde que le peintre change le monde en peinture » (1964, 16.) L’acte de « désapprendre à voir » chez Anka implique donc une vision retorse du monde et invite à l’appréhension d’un monde pictural(isé), grâce au corps dont le geste épistémique procède de l’expérience culturelle, elle-même informée par une rationalité mythique propre. Considérés ainsi comme « des discours de vérité, des croyances qui doivent être reçues comme vraies » (Godelier, 2015, 145), le mythe, par sa forte symbolisation lisible à travers les déboires de Kota, les frasques de Nindia et les divagations de Ringo, d’une part, de Rèdiwa et Anka, d’autre part, atteste non seulement la prégnance, mais également la précellence du métarécit traditionnel dans la justification de la construction imaginaire, voire éthique (Lecourt, 1996) de la société narrativisée par Laurent Owondo. 1.2. Intelligence du social Il apparaît assez clairement dans cet extrait que la mort de la figure tutélaire, Rèdiwa, symbolise la destruction du modèle traditionnel au profit du modèle moderne. « chenille », « monstrueux vrombissement », « machine » sont des isotopies connotées de la modernité, en ce qu’elles renvoient au triomphe de l’expansion des sociétés occidentales sur celles de l’Afrique. Ce phénomène qui traduit la défaite de l’ordre traditionnel, la fin du mythe qu’incarne au demeurant Rèdiwa, est responsable de l’anomie qui procédera de l’émergence de nouvelles formes d’individuation signalées plus haut. S’il est vrai que cette défiance à l’égard du capitalisme triomphant fait bon écho au postmodernisme lyotardien, il ne paraît pas pertinent de les confondre ou d’emprunter le raccourci de la transposition. En effet, dans le contexte occidental, il s’agit de faire échec à la puissance hégémonique des récits de légitimation, au rang desquels le mythe, selon Lyotard, au profit d’une pluralisation du sens ou d’une baroquisation du monde (Maffesoli, 1990). La raison n’est plus de ce fait instauratrice d’un ordre préétabli. Elle est en proie à l’hétérogénéité, voire à la complexité du réel. En revanche, dans le contexte africain, du moins tel qu’il s’énonce dans Au bout du silence, cette complexité est consubstantielle à la rationalité africaine qui puise sa vitalité dans le Mythos. Faut-il encore rappeler la porosité de la frontière entre le monde mythique et le monde dit réel ? Les épopées, les contes, en somme, tout le patrimoine culturel de bien des sociétés de tradition orale est irrigué par un métarécit (comme nous le verrons dans le deuxième axe de ce texte, la société occidentale n’en réchappe pas). C’est pourquoi la mort de l’aïeul Rèdiwa est métaphoriquement appréhendée comme l’effondrement du mythe, principe organisateur de la cohérence du sens, de la cohésion sociale : le déguerpissement, la dislocation de la famille de Kota, l’inadaptation d’Anka à l’école sont l’illustration poignante de la raison d’être de la pensée mythique en contexte africain. Il est donc plus facile de comprendre le cynisme d’Anka que le narrateur dépeint, par la diatypose (Barcy, 1992, 247) [7], avec une bienveillance qui dévoile malicieusement l’imposture, sinon la difficulté d’une postulation du (post)moderne et de toute l’imagerie qu’elle porte. Cette résistance au concept de postmodernité n’est pas l’apanage que d’Au bout du silence de Laurent Owondo. En effet, à la lecture de bien d’œuvres littéraires africaines, en l’occurrence celles de l’espace francophone : Les tambours de la mémoire (Diop, 1990, 74) [8], Le cavalier et son ombre (Diop, 1999), y compris celles des écrivains de la migritude, rend difficile, sauf si l’on se livre à des acrobaties et accommodements théoriques bien sophistiqués, l’intégration de certains auteurs dans le panthéon des postmodernistes. Cela est d’autant plus vérifiable que dans plusieurs romans, l’Afrique, même sous un aspect fantomatique (Sony, 1995, 11) [9], murmure ses récits, instille son phrasé dans la langue française. Si, comme le souligne Kazi-Tani (1995, 249) [10], à propos des Soleils des indépendances de Kourouma, l’intelligibilité de la langue française est le fait du dialogue entre le français académique et l’imaginaire malinké. Dans Le lys et le flamboyant d’Henri Lopès, il y a un métatexte, un métarécit qui éclaire la narration. Ce métarécit est soit une figure tutélaire ou emblématique, en l’occurrence Aimé Césaire (Lopès, 1997, 209 & 215) [11], soit une référence au personnage métis, notamment à la dame à la peau sapotille qui, comme André du Chercheur d’Afriques (Lopès, 1990, 97) [12] et bien d’autres personnages métis, se lance à « la recherche d’un père mythique » (Lopès, op. cit., 215) [13]. Papa Samba Diop n’est pas indifférent à la manière dont se dessine l’articulation entre le texte francophone et l’horizon anthropologique africain. Il dit ce qui suit : « sur un mode moins iconoclaste, d’autres auteurs migrants, Gaston-Paul Effa (Quand le ciel se retire ou Cheval-Roi), Senouvo Zinsou (Le médicament) ou encore Tierno Monénembo (Pelourinho), déterritorialisent le roman en le situant en Aquitaine ou dans le bocage normand, en Allemagne ou au Brésil, sans pour autant renoncer au fonds anthropologique du Cameroun, du Togo ou de la Guinée. Et la même remarque vaut lorsqu’il s’agit de la ville de Strasbourg chez Fatou Diome (Le ventre de l’Atlantique), de Paris – ses quartiers ou sa région – dans l’œuvre de Daniel Biyaoula (L’impasse, Agonies) ou celle de Calixthe Beyala (Le petit prince de Belleville, Maman a un amant, par exemple). Il en va de même de l’Amérique du nord dans Dossier classé d’Henri Lopès pourtant fortement inspiré de Beto na beto de Mambou Aimée Gnali. La voix de ces écrivains n’est plus repliée sur l’espace africain, mais elle en garde le timbre et les accents d’origine » (2011, 69-70). L’analyse de ce théoricien de la littérature francophone montre clairement que, malgré le caractère migrant et les stratégies de brouillage des écrivains francophones, il y a cette espèce de regressus ad uterum, cette conscience de l’origine que l’on retrouve aussi dans Au bout du silence. Il y a donc une pensée du social, tout au moins d’un état de la socialité consubstantielle à la pensée mythique, dans le roman d’Owondo. Elle est consubstantielle à la pensée mythique. Etant perçue comme un idéal mythologique ou comme une institution, la société est à regarder tel un tout cohérent, un métarécit et même une science de l’organisation qui justifie et explique la norme, ou un certain idéal du vivre ensemble. C’est pour cette raison que la (post)modernité est en situation d’insécurité. C’est dans cette même optique que Perelman signalait : « chaque société possède des institutions et prévoit des cérémonies favorisant la communication sociale, le culte des héros et des sages qui constituent les modèles reconnus, la transmission, par l’éducation des enfants et des adultes, des valeurs approuvées » (2012, 239). En effet, tout comme dans la littérature occidentale, le texte littéraire africain – et même les textes constitutifs des littératures anglophone ou hispanophone – rend compte d’une certaine conscience de l’histoire, voire d’une expérience humaine du sens. Cela revient à considérer que l’écrivain africain en général, par la littérature, fait montre d’une compétence rhétorique (expertise avérée des lois et conduites discursives) qui témoigne, même symboliquement, d’une certaine intelligence du social.

2.1. Imbroglio méthodologique : question de méthode Sur le plan historique, l’hypothèse de travail de Lyotard est assez claire. Il dit ce qui suit : « notre hypothèse de travail est que le savoir change de statut en même temps que les sociétés entrent dans l’âge dit post-industriel et les cultures dans l’âge dit postmoderne » (op. cit., 11). Le diagnostic posé par Lyotard, tout comme Nietzsche avant lui, est discriminatoire. Cela est encore évident pour l’Afrique dont les sociétés sont, pour reprendre l’expression de Balandier dans sa préface à L’Afrique ambiguë, « en essai de développement » (2007, I). L’hypothèse de Lyotard révèle le grand malentendu qui caractérise la réception critique de son œuvre par les littérateurs africains qui postulent le postmoderne comme paradigme esthétique des littératures africaines. Il faut, en effet, se poser deux questions essentielles. Elles peuvent se formuler ainsi : les sociétés africaines sont-elles entrées dans l’âge post-industriel ? Leurs cultures sont-elles entrées dans l’âge postmoderne ? La réponse à la première question est loin d’être satisfaisante, car une bonne partie de l’Afrique n’est toujours pas industrialisée. La seconde question ne permet pas non plus de réponse positive. Lyotard exclut l’Afrique (noire) de son programme, comme Hegel naguère (1965, 247) [16]. Il est donc prudent de s’attarder sur ces aspects, avant de procéder aux ajustements théoriques. Si l’Occident se fie moins à ses Lumières et cesse de croire aux récits d’autorité et à ceux qui les légifèrent, l’Afrique s’accroche encore à son histoire qu’elle continue de questionner. Sous un angle méthodologique, la pertinence d’une investigation du postmoderne dans le corpus littéraire africain pose question. En effet, la postmodernité (ou le postmodernisme) tient sur une pétition de principe : la défiance pour les métalangages. A ce titre elle s’inscrit dans un cadre théorique bien précis, en l’occurrence le nihilisme dont Nietzsche est la figure de proue en philosophie. Pour celui-ci, voilà en quoi consiste le nihilisme : « Que signifie le nihilisme ? Que les valeurs supérieures se dévaluent. » (Nietzsche, 1997, 33). Avant Lyotard et les postmodernistes, qui professent leur « incrédulité à l’égard des métarécits », Nietzsche faisait du nihilisme l’édifice de l’« incrédulité à l’égard de la métaphysique » (op. cit., p. 37). Le postmodernisme lyotardien, celui qui recherche les instabilités (op. cit., p. 88) produit des concepts opératoires : l’« hyper-individualisme », le « relativisme », l’« hétérogénéité », la « paralogie », la « performativité ». Or, ce qui incommode ici, c’est l’hypothèse d’une postmodernité littéraire dont ce cadre et son modèle théorique sont étrangement inféodés à la philosophie et dont les concepts opératoires se réclament de la poétique, elle-même tributaire des théories (post-)structuralistes (A. Giddens, 1994, 155) [17]. L’imbroglio méthodologique est dû à une obsession pour l’analogie, devenue un réflexe chez de nombreux critiques littéraires africains. 2.2. Le démon de l’analogie Ce que soulignent ces théoriciens de la nouvelle rhétorique ici, c’est la déperdition de l’efficacité conceptuelle d’une notion, au cours des différentes translations dont elle a fait l’objet. La postmodernité n’en réchappe pas. En réalité, ce que l’on nomme postmodernité littéraire en Occident n’est que la transposition heureuse d’un tempérament esthétique propre à ce que Nathalie Sarraute nomme « L’ère du soupçon ». Le soupçon, expression d’un certain « air du temps », avant et après mai 68, « force le romancier à s’acquitter de ce qui est […] « son obligation la plus profonde : découvrir la nouveauté » » (1956, 79). Le soupçon est générateur de beaux livres qui engendrent de langues étrangères car, comme l’aurait dit Proust, « sous chaque mot chacun de nous met son sens ou du moins son image qui est souvent un contresens. Mais dans les beaux livres, les contresens qu’on fait sont beaux » (1954, 297-298). Nous voyons que la littérature occidentale, en phase avec une philosophie du soupçon qui imprègne la quasi-totalité de ses œuvres, coïncide avec une rhétorique post-persuasive qui décolonise le lecteur. En admettant qu’il y ait une poétique postmoderne comme l’a d’ailleurs revendiqué Paterson dans Moments postmodernes dans le roman québécois (1990) [19], cette hypothèse n’aurait de pertinence que s’il s’agit précisément d’une poétique des valeurs, dont le « projet [est] d’identifier les valeurs qu’un texte affiche ouvertement » (Jouve, 2001, 11). A ce titre, il semble plus prudent de parler du postmoderne comme d’un « effet-valeur », parce qu’un écrivain formule implicitement des hypothèses d’évaluation dans ses œuvres, questionne le monde du texte et ses valeurs qu’il met en interaction avec celles d’un hors-texte. Or, l’offre théorique chez Paterson, en termes de poétique, se réduit à une légitimation paralogique. C’est d’ailleurs ce que nous allons observer, dans la section suivante, à travers l’usage de l’ironie, cette figure de rhétorique qui fait l’objet de l’enthousiasme, et même de la spéculation postmoderne. 2.3. L’ironie à l’épreuve de la spéculation postmoderne Dans cette description minutieusement élaborée, l’hypotypose (Bacry, op. cit., 246), est sertie d’une ironie dont le scintillement éblouit le lecteur. L’ironie est, quoi qu’en disent les critiques littéraires de la postmodernité, résolument rhétorique. Il s’agit toujours de la mise en scène d’une contre-vérité qui procède, d’abord linguistiquement, du détournement d’un mot de son « sens propre et littéral » (Dumarsais, 1988, 156), puis, dans une échelle plus large, celle du discours, de la prise en compte des éléments constitutifs de l’environnement énonciatif sans lesquels l’énoncé ironique est inintelligible : « le ton de la voix, et plus encore la connaissance du mérite ou du démérite personnel de quelqu’un, de la façon de penser de celui qui parle, servent plus à faire connaître l’ironie que les paroles dont on se sert » (op. cit., 157). L’éloquence ironique ici consiste à faire de légères et subtiles entamures à une conception du monde importée de l’Occident et grossièrement transposée en Afrique. Petite Venise est assurément une analogie sur fond ironique qui instruit le procès de la (post)modernité. L’usage analogique consiste à éprouver le sens littéral de la Venise italienne, par un détournement du sens contextuel. Cela confère à l’ironie, au diasyrme pour être plus précis (Molinié, 1992, 116) [23], l’efficacité d’un trope. Cette transposition a vocation à tourner en dérision un mimétisme plat de l’univers occidental par les Africains. L’opération analogique est donc rendue infructueuse, voire inappropriée car elle œuvre au gommage de la réalité d’un contexte africain chaotique. Mais la traîtrise de cette analogie est subrepticement révélée par l’ironie dont le jeu parodique de « décontextualisation et relocalisation » (Schoentjes, op. cit., p. 237) aggrave davantage la distance entre le savoir (vérité) dont le lecteur dispose sur la Venise italienne, et celui (contre-vérité) de la Petite Venise qu’il découvre à travers le regard railleur du narrateur d’Au bout du silence. Le récit anthropologique qui expose les structures de causalité de l’intelligence sociale d’une Afrique en proie à la modernisation est à considérer comme un idéologème (Bakhtine, 1978, 153), voire un philosophème dans la mesure où il décline une certaine conception du monde. Il donne accès à une compréhension des rapports sociaux, aux traditions discursives, aux modes d’acquisition et de transmission des savoirs. Aussi, tous ceux qui lui ont tourné le dos, comme c’est le cas dans le roman d’Owondo, ont perdu leurs repères. L’ironie, même affublée de l’étiquette postmoderne, est résolument rhétorique. Elle requiert du lecteur une connaissance du contexte, dont l’énoncé porte les marques et les indices susceptibles de la percevoir et de l’interpréter ; elle procède par manipulation sémantique de l’énoncé. Cela implique que les connaissances des positions de l’asserteur, en l’occurrence le narrateur d’Au bout du silence, constituent pour le lecteur un gage de compréhension de la stratégie argumentative de ce dernier, et par conséquent un motif suffisant pour engager une négociation avec lui. L’opération interprétative, quand même elle serait inflationniste et qu’elle aurait des velléités transgressives, exige donc du lecteur une sollicitation du contexte. Et la leçon de l’ironiste dans Au bout du silence consiste à légitimer la précellence du métarécit dans la structuration cognitive du réel chez le sujet africain.